Bora Milutinovic

Photo: ©OGC Nice

Bora Milutinovic

Velibor Milutinovic

Né le 7 septembre 1944* à Bajina Bašta (YOU)

Serbe/

Serbe/ Mexicain, Milieu défensif, 1m77

Mexicain, Milieu défensif, 1m77

Surnom: Milu

Ancien joueur ayant notamment évolué en France, Bora Milutinovic est surtout connu pour son étonnante carrière d'entraîneur, dont le nom est définitivement associé à la Coupe du Monde.

Vainqueur du Challenge des champions en 1970 (OGC Nice)

DIVERS

*→ Il est né exactement le 7 septembre 1940, mais à cause d'une erreur administratif sa date de naissance officielle est le 7 septembre 1944.

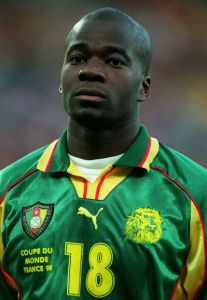

Samuel Ipoua

Photo: ©Alamy

Samuel Ipoua

Né le 1er mars 1973 à Douala (CAM)

Camerounais, Attaquant, 1m83

Camerounais, Attaquant, 1m83

9 sélections

9 sélections

(Matchs amicaux: 5 sélections)

(Coupe du Monde: 2 sélections)

(Coupe d'Afrique des Nations: 2 matchs)

1ère sélection : le 15 novembre 1997 contre l'Angleterre (0-2)

Dernière sélection : le 17 juin 1998 contre l'Italie (0-3)

Militaire

Militaire

espoirs: 3 sélections

espoirs: 3 sélections

Ancien attaquant des Lions Indomptables, Samuel Ipoua a sillonné l'Europe, passant notamment par Nice et Toulouse.

Repéré par les Aiglons, il débarque en provenance de Douala et découvre le haut niveau à l'âge de 18 ans. Joker de luxe, il tire son épingle du jeu et se fait une place entre le libérien James Debbah et le marocain Mohamed Chaouch. Champion de France de D2 en 1994, il montre de bonnes dispositions sur le front de l'attaque. Convoqué comme Vikash Dhorasoo, Wagneau Éloi et Olivier Dacourt pour représenter la France durant la Coupe du monde militaire en 1995, c'est lui qui plante le but victorieux en finale face à l'Iran dans un stade olympique de Rome clairsemé (environ 9000 spectateurs). Pour sa dernière saison sous les couleurs du Gym, il termine deuxième meilleur buteur (9 buts en 24 rencontres) de la formation niçoise. En effet, il tape dans l'œil du géant européen de l'Inter Milan qui le signe à l'été 1996. À tout juste 23 piges, il n'arrivera jamais à s'imposer dans un effectif cinq étoiles où figure des joueurs comme Ronaldo, Alvaro Recoba ou encore Youri Djorkaeff. Prêté en Série B au Torino puis au Rapid de Vienne, il ne parvient toujours pas à confirmer les espoirs placés en lui. Seul le coach Claude Leroy lui fait confiance et l'appelle pour disputer la Coupe du Monde 1998 en France avec la sélection camerounaise. Sa technique approximative ne rendra pas de grands services aux Lions indomptables. Libéré par les Nerrazzurri, le puissant avant-centre fait son grand retour dans l'Hexagone après le Mondial, où il enfile le maillot de Toulouse. Bilan dans la ville Rose: 36 apparitions, 9 pions, une montée en D1 et une descente en D2. Il continue ensuite son périple européen. L'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg. L'échec est souvent cuisant. Le natif de Douala raccroche les crampons sur le bassin méditerranéen au niveau amateur. Sous le soleil, il vit pourtant une après-carrière très compliquée. On peut l'ajouter automatiquement à la catégorie des footballeurs qui se retrouvent ruiné une fois leur parcours terminé. Après des dépenses excessives et un divorce épineux, Samuel a notamment passé de longues journées à tuer l'ennui et la solitude dans des tribunaux car il adorait assister à des procès, en attendant que son téléphone sonne et qu'on lui redonne enfin du travail. Il est désormais consultant.

PALMARÈS

Vainqueur de la Coupe du Monde militaire en 1995 (France)

Vice-champion d'Autriche en 1998 (Rapid Vienne)

Champion de France de D2 en 1994 (OGC Nice)

Hugo de Leon

Photo: ©Juha Tamminen

Hugo de León

Uruguayen, Défenseur central, 1m88

Uruguayen, Défenseur central, 1m88 48 sélections

48 sélectionsLégende du foot uruguayen, Hugo De Leon était un défenseur comme on les aime. Rugueux, combatif, avec la petite dose de vice réglementaire et la fameuse "garra charrua" emblématique des bords du Rio de la Plata.

Le joueur puissant avait aussi des qualités techniques incontestables, une capacité à diriger une charnière centrale et une véritable intelligence de jeu. Formé au mythique Nacional, il passe une bonne partie de sa carrière au Brésil, réussissant son passage au Grêmio Porto Alegre. Il s'octroie avec le club gaucho un historique doublé Copa Libertadores-Coupe Intercontinentale en 1983. Tombeur de Peñarol quelques mois plus tôt, les Tricolor dominent le Hambourg de Félix Magath (2 buts à 1) à Tokyo. Aux côtés du mythique arrière uruguayen, on retrouve le dribbleur de génie Renato Gaucho ou encore le champion du Monde 1970 Paulo César. Il passera ensuite une seule saison au Logroñes de la fin de années 80, qui débute un étonnant recrutement sud-américain. Oscar Ruggeri, Antonio Alzamendi, Luis Islas. Tout ça soutenu par des techniciens comme Manu Sarabia ou Quique Setien. De quoi tenir quelques années en Liga! Revenu chez les Bolsos, Hugo remporte de nouveau un doublé Copa Libertadores-Coupe Intercontinentale. En 1988, il bat cette fois-ci à Tokyo les hollandais du PSV Eindhoven aux tirs au but. Côté équipe nationale, l'Uruguay a pu compter sur de sacrés défenseurs centraux dans les années 70 et 80. Il y avait du choix entre lui, Atilio Ancheta ou Dario Peyrera. Mais curieusement, la Celeste n'a jamais pu aligner ou même convoquer les trois joueurs ensemble dans une compétition internationale. Appelé à 48 reprises, "El Patrón" raccroche les crampons dans son club formateur à l'âge de 35 ans.

PALMARÈS

Vainqueur du Mundialito en 1980 (Uruguay)

Vainqueur du Championnat d'Amerique du Sud des moins de 20 ans en 1979 (Uruguay)

Vainqueur de la Copa Libertadores en 1983 (Grêmio) et 1988 (Nacional)

Vainqueur de la Coupe intercontinentale en 1983 (Grêmio), 1980 et 1988 (Nacional)

Vainqueur de la Copa Interamericana en 1988 (Nacional)

Vainqueur de la Supercopa Sudamericana en 1989 (Nacional)

Champion d'Uruguay en 1977, 1980 et 1992 (Nacional)

Vice-champion d'Uruguay en 1978, 1979 et 1989 (Nacional)

Champion du Brésil en 1981 (Grêmio)

Vice-champion du Brésil en 1982 (Grêmio)

Champion d'Argentine en 1990 (River Plate)

DISTINCTIONS PERSONNELLES

2ème meilleur joueur sud-américain de l'année en 1988

Bola de Prata en 1984

Nommé dans l'équipe type sud-américaine de l'année en 1988

Miguel Ángel Santoro

Photo: ©DR

Miguel Ángel Santoro

Miguel Ángel Santoro Marcote

Né le 27 février 1942 à Sarandi (ARG)

Argentin, Gardien de but, 1m83

Argentin, Gardien de but, 1m83

Surnom: Pepé

14 sélections

14 sélections

(Matchs amicaux: 6 sélections)

(Qualif Coupe du Monde: 1 sélection)

(Copa Carlos Dittborn: 1 sélection)

(Coupe de L'indépendance: 6 sélections)

1ère sélection : le 25 novembre 1964 contre le Paraguay (0-3)

Dernière sélection : le 22 avril 1974 contre la Roumanie (2-1)

non-officiel: 1 sélection

non-officiel: 1 sélection

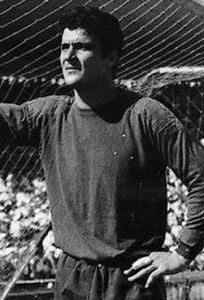

Eugène Maës, le premier "grantatakan" des Bleus

Photo: ©Agence Rol

Eugène Maës

Eugène Marin Maës

Né le 15 septembre 1890 à Paris (FRA)

Décédé le 30 mars 1945 à Ellrich (ALL)

Français, Attaquant, 1m80

Français, Attaquant, 1m80

11 sélections, 15 buts

11 sélections, 15 buts

(Matchs amicaux: 11 sélections, 15 buts)

1ère sélection : le 1er janvier 1911 contre la Hongrie (0-3)

Dernière sélection : le 20 avril 1913 contre le Luxembourg (8-0)

Grande figure du foot français d'avant-guerre, Eugène Maës est le tout premier buteur emblématique des Bleus.

Né à Paris, ce fils d'artisan touche ses premiers ballons dans le jardin du Luxembourg, situé dans le 6ème arrondissement. Prodige de sa génération, sa carrière de footballeur débute à l'âge de 15 ans dans la capitale française, au Patronage Olier, une sympathique formation catholique. Vainqueur deux fois du championnat des patronages et de l'ancêtre de la Coupe de France, le prestigieux Trophée de France, le puissant avant-centre avare de charge sur le gardien (autorisé à l'époque) est recruté dans la foulée par le Red Star en 1910, alors l’un des meilleurs clubs français de l’époque. Adulé par les supporters audoniens, ce joueur technique et talentueux devient à la fois le buteur et le chouchou des Redstarmen. Du haut de son mètre 80, Maës survole carrément les débats dans le jeu aérien. Aux côtés de Pierre Chayriguès et Lucien Gamblin, celui qu'on surnommait "Tête d’or" enfile les buts comme des perles et remporte le championnat LFA en 1912.

Photo: ©RedStar.fr

Appelé en équipe de France, il obtient sa première cape contre la Hongrie au nouvel an 1911 puis débute de nouveau face à l'Angleterre chez lui, dans le tout nouveau stade de Saint-Ouen. Muet devant le but, battu facilement 3 buts à 0 pour ses deux premières sorties, il doit attendre sa troisième convocation contre l'Italie pour enfin ouvrir son compteur sous le maillot frappé du coq. Un doublé contre l’Italie, le 9 avril 1911, et le début de la renommée. Il plantera au moins un pion lors des six matchs des Bleus qui suivront. Grâce à lui, la France est désormais placé sur la carte du football. Après une nouvelle performance de haut vol contre la Suisse (4 buts à 1), un journaliste de L’Auto ose même déclaré qu'il est "l'avant-centre européen du moment." Mais le meilleur reste à venir. Le 17 mars 1912 pour la revanche à Turin, il s'offre un mémorable triplé face à la Squadra Azzurra (4 buts à 3). La toute première victoire contre les voisins transalpins. Historique. Et dire qu'il était arrivé le jour-même à cause de ses obligations militaires. L'année suivante, il se permet aussi d'inscrire tout simplement le premier quintuplé de l'histoire de l'équipe de France face au Luxembourg (8 buts à 0). Pour en voir un nouveau, il faudra attendre quarante-cinq ans et un match de qualif pour la Coupe du Monde 1958 face aux Diables Rouges. L'œuvre est cette fois-ci signée Thadée Cisowski. À seulement 24 ans, ce match face au Grand-Duché est pourtant le dernier d'Eugène sous le maillot Tricolore. La raison? Une opération à cause d'une blessure aux adducteurs. Rétabli, le début de la Première Guerre Mondiale brise d'un coup tout ses espoirs de laisser définitivement une grande empreinte en équipe de France. Avec quinze réalisations en onze sélections, les statistiques auraient pu être plus conséquentes sans l'arrêt des compétitions.

Mais le sort en a décidé autrement. Soldat de formation, il est mobilisé et envoyé directement au coeur du conflit. Revenu blessé du front, il débarque en Normandie pour effectuer sa convalescence et rejoint par la même occasion le SM Caen. Resté malgré tout compétitif en amateur comme entraîneur-joueur, le capitaine des "Rouge et Bleu" foulera les terrains jusqu’à ses 40 ans, avant de se consacrer à une autre passion: la natation. Adepte du plongeon, il ouvre sa propre école sur les bords de l'Orne. Un lieu où il forme des des nageurs brevetés et organise des compétitions sportifs parfois spectaculaires (comme la traversée de Caen à la nage). Malheureusement, son caractère bien trempé lui fera du tort. Durant la Seconde Guerre mondiale, la Gestapo avait emménagé son siège local dans le château de la Motte. Son établissement se situe alors juste en face du refuge de l'occupant allemand. Ce qui déplait fortement à Maës. De plus, le lieu est fréquenté par une certaine Marie-Clotilde de Combiens, la maîtresse d’Harald Heyns, le chef de la police politique caennaise du IIIème Reich. De quoi rendre fou Eugène qui aurait soi-disant proféré des insultes verbales à cet ange noir de la Gestapo. Des remarques désobligeantes qui lui seront fatales. Dénoncé pour "propos anti-Allemands" en juin 1943 par cette jeune femme âgée de 22 ans qui n'agissait que par intérêt personnel, Eugène Maes est incarcéré à la prison de Caen, puis transféré à Compiègne avant d'être déporté au camp de concentration de Dora. Il y perd la vie le 31 mars 1945, à l'âge de 51 ans. Un destin tragique pour cet héros oublié qui est tout de même le deuxième meilleur ratio de l'histoire de l'équipe de France, derrière Just Fontaine (1,36 contre 1,43).

PALMARÈS

Vainqueur du Championnat de la LFA en 1912 (Red Star)

Finaliste du Championnat de la LFA en 1911, 1913 et 1914 (Red Star)

Championnat de France des patronages en 1908 et 1910 (Patronage Olier)

Vainqueur du Trophée de France en 1908 et 1910 (Patronage Olier)

Finaliste du Trophée de France en 1912 (Red Star)