Brésil

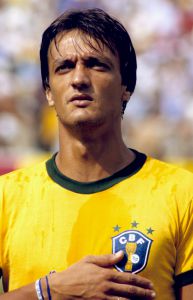

Paulo Sergio

Photo: ©Bayer Leverkusen

Paulo Sergio

Paulo Sérgio Silvestre do Nascimento

Né le 2 juin 1969 à São Paulo (BRE)

Brésilien, Ailier gauche/Attaquant, 1m80

Brésilien, Ailier gauche/Attaquant, 1m80

12 sélections, 2 buts

12 sélections, 2 buts

(Matchs amicaux: 10 sélections, 2 buts)

(Coupe du monde: 2 sélections)

1ère sélection : le 18 décembre 1991 contre la Tchécoslovaquie (1-1)

Dernière sélection : le 28 juin 1994 contre la Suède (1-1)

Passé par le Bayer Leverkusen et l'AS Roma, Paulo Sergio a été champion du Monde avec le Brésil en 1994 et a remporté la ligue des Champions avec le Bayern Munich en 2001.

De son vrai nom Paulo Sérgio Silvestre do Nascimento, le natif de São Paulo se fait connaître aux Corinthians. Plus à l’aise sur l’aile que dans l’axe, il devient un membre indispensable des Timão en dépit de statistiques faméliques devant le but (cinq buts en trois saisons). Il tente alors l'exode vers le Vieux Continent, plus précisément en Allemagne au Bayer Leverkusen. Il devient un des premiers à y briller, à un moment où il apparaissait difficile d’imaginer pareille touche technique dans une Bundesliga si physique. De plus, il se découvre des talents de buteur avec 17 réalisations en 32 rencontres sous le maillot des "Schwarzroten". De bonnes performances qui lui vaudront d’être retenu pour la Coupe du Monde 1994 organisé aux Etats-Unis. Avec quelques minutes grignotées durant la compétition, il ajoute sur le maillot des Canarinhos une quatrième étoile. Ce sera cependant son dernier fait d’armes avec la Seleção. Avec l’explosion de Ronaldo, la confirmation de Bebeto et le retour au premier plan de Romario, les places deviennent très chères en équipe nationale. Paulo Sergio ne sera plus jamais rappelé et son compteur restera bloqué à douze (deux buts marqués). Passé ensuite par la Roma, il se construit un sacré palmarès durant trois saisons au Bayern Munich avec deux titres de champion, la C1 et la Coupe Intercontinentale en 2001. Joueur de l'ombre, rarement décisif, il était le parfait complément de l'attaquant, à la Bebeto, pourvoyeur de bons ballons et créateur de fausses pistes. Le Brésilien s'assure une solide retraite du côté des Emirats Arabes Unis avant de revenir boucler la boucle à Bahia en 2003. Une fois les crampons raccrochés, il officiera comme secrétaire aux Sports de Barueli, une ville de la région de São Paulo.

PALMARÈS

Vainqueur de la Coupe du Monde en 1994 (Brésil)

Vainqueur de la Ligue des champions en 2001 (Bayern Munich)

Vainqueur de la Coupe intercontinentale en 2001 (Bayern Munich)

Finaliste de la Supercoupe de l'UEFA en 2001 (finale non-jouée) (Bayern Munich)

Champion d’Allemagne en 2000 et 2001 (Bayern Munich)

Vice-champion d'Allemagne en 1997 (Bayer Leverkusen)

Champion du Brésil en 1990 (SC Corinthians)

Vainqueur de la Coupe d'Allemagne en 2000 (Bayern Munich)

Vainqueur de la Coupe de la Ligue Allemande en 1999 et 2000 (finale-non-jouée) (Bayern Munich)

Finaliste de la Supercoupe d'Allemagne en 1993 (Bayer Leverkusen)

Vainqueur de la Supercoupe du Brésil en 1991 (SC Corinthians)

Mauro Silva

Photo: ©Marca

Mauro Silva

Mauro da Silva Gomes

Né le 12 janvier 1968 à São Bernardo do Campo (BRE)

Brésilien, milieu défensif, 1m77

Brésilien, milieu défensif, 1m77

Surnom: "le cheval"

59 sélections

59 sélections

(Matchs amicaux: 34 sélections)

(Qualif Coupe du Monde: 4 sélections)

(Coupe du Monde: 7 sélections)

(Copa America: 10 sélections)

(Gold Cup: 4 sélections)

1ère sélection : le 27 mars 1991 contre l'Argentine (3-3)

Dernière sélection : le 5 septembre 2001 contre l'Argentine (1-2)

B: 1 sélection

B: 1 sélection

Champion du Monde 1994 avec la Seleção, Mauro Silva était membre du célèbre Super Depor des années 90 et 2000, composé d'une sacré armada de brésiliens (Djalminha, César Sampaio, Bebeto...).

Arrivé en 1992 en provenance du modeste club de Bragantino, où il a réussi tout de même a remporter le championnat pauliste et un ballon d'or brésilien au début des nineties, cet increvable milieu défensif très costaud surnommé le "cheval" par son ancien entraîneur, le Gallois John Toshack, passera treize saisons dans le club de la capitale de Galice. Arrivé en même temps que Bebeto, la formation entre à ce moment-là dans une nouvelle dimension. Troisième en 1993, ils sont à deux doigts de remporter la Liga l'année suivante. Vainqueur de la Copa Del Rey en 1995, il faut attendre la saison 1999-2000 pour voir cette équipe réaliser l'un des plus beaux exploits du foot espagnol. Emmenés par le roc Noureddine Naybet, les fidèles Fran et Donato, le buteur Roy Makaay ou encore le portier camerounais Jacques Songo'o, le Super Depor s'offre la Liga devant les mastodontes du Real Madrid et du FC Barcelone. Mauro Silva avait disputé 33 rencontres cette saison-là, bien installé dans l'entrejeu aux côtés de son compatriote incompris Flávio Conceição. Il est encore présent lorsqu'il s'empare de la Coupe du Roi sur la pelouse du Santiago Bernabéu en 2002, face à un Real Madrid qui fêtait son centenaire. Il est aussi du quart de finale légendaire de Ligue des Champions contre le Milan AC en 2004 dans un Riazor en fusion, avant de louper d’un rien la finale de la C1 contre le FC Porto de José Mourinho. Il prend finalement sa retraite en 2005 à l'âge de 37 ans, laissant au compteur plus de 400 rencontres sous le maillot des Blanquiazules pour un seul but. Côté Canarinho, il cumulera en dix années 59 sélections. Il obtiendra sa première convocation en 1990, et sa dernière en 2001, les deux face à l’Argentine au Monumental de Buenos Aires. Vainqueur de la Copa America en 1997, le récupérateur sera de la conquête de la quatrième étoile du Brésil aux États-Unis en 1994. Titulaire tout au long de la compétition, il composera un trident défensif infranchissable avec Dunga et Mazinho. Ce trio n'encaissera d'ailleurs aucun but dans le dernier carré. Malheureusement, il sera blessé lors du Mondial 98 en France.

PALMARÈS

Vainqueur de la Coupe du Monde en 1994 (Brésil)

Vainqueur de la Copa America en 1997 (Brésil)

Finaliste de la Copa America en 1991 (Brésil)

3ème de la Gold Cup en 1998 (Brésil)

Champion d’Espagne en 2000 (Deportivo La Corogne)

Vice-Champion d’Espagne en 1994, 1995, 2001 et 2002 (Deportivo la Corogne)

Champion du Brésil en 1991 (CA Bragantino)

Vainqueur de la Coupe d’Espagne en 1995 (finale non-jouée) et 2002 (Deportivo la Corogne)

Vainqueur de la Supercoupe d’Espagne en 1995 (finale non-jouée), 2000 et 2002 (Deportivo La Corogne)

Vainqueur du Championnat de São Paulo en 1990 (CA Bragantino)

DISTINCTIONS PERSONNELLES

Bola de Ouro en 1991

Bola De Prata en 1991 et 1992

Nommé dans l'équipe type mondial de l'année par "World Soccer" en 1992

Leandro

Photo: ©Getty images

Leandro

José Leandro de Souza Ferreira

Né le 17 mars 1959 à Cabo Frio (BRE)

Brésilien, défenseur droit, 1m82

Brésilien, défenseur droit, 1m82

Surnom: "Peixe-frito"

27 sélections, 2 buts

27 sélections, 2 buts

(Matchs amicaux: 14 sélections, 2 buts)

(Qualif Coupe du Monde: 3 sélections)

(Coupe du Monde: 5 sélections)

(Copa America: 5 sélections)

1ère sélection : le 24 septembre 1981 contre l'Irlande (6-0)

Dernière sélection : le 7 mai 1986 contre le Chili (1-1)

1978/90 Flamengo (BRE) 119 matchs, 5 buts

Comme Djalma Santos, Carlos Alberto Torres et Cafu, Leandro fait partie des légendes du ballon rond brésilien au poste de latéral droit.

Inoubliable joueur de couloir du Brésil 82, à seulement 23 ans, il était l'arme secrète de la Seleçao et arpentait tout le côté droit, constamment attiré vers le but adverse. Techniquement au-dessus de la moyenne, ultra élégant et solide, grand dribbleur, doté d'une superbe qualité de centre, Leandro était aussi fort en phase offensive que défensive. En club, celui qu'on surnomme le "Poisson frit" fera toute sa carrière à Flamengo durant la période dorée du club carioca, qui a régné sur le Brésil, l'Amérique du Sud et le Monde au début des années 80. Une formation du Mengão fantastique, avec notamment Carlos Mozer en défense centrale et Zico en magistral meneur de jeu, qui s'accapare tous les titres possibles: quatre championnats du Brésil entre 1980 et 1987, la Copa Libertadores en 1981 contre les Chiliens de Cobreola et, l'apothéose, la Coupe Intercontinentale cette même année qui voit Flamengo donner une leçon de football (3 buts à 0) au Liverpool de Kenny Dalglish et Graeme Souness. Seul regret pour Leandro, il n'a jamais été titré sous le maillot de la Canarinha. Sorti par l’Italie lors de la Coupe du Monde 1982 puis finaliste de la Copa America en 1983 contre l’Uruguay, il manquera ensuite la Coupe du monde 1986 par solidarité avec son partenaire Renato Gaucho, exclu pour indiscipline par Telê Santana. Les deux hommes étaient sortis faire la fête sans respecter le couvre-feu imposé par le sélectionneur brésilien, lors d’un rassemblement de la Seleçao à Belo Horizonte, quelques semaines avant le Mondial mexicain, mais seul l’ailier droit de Grêmio avait été sanctionné initialement. Une fin de carrière internationale qui se termine sur une mauvaise note pour Leandro, qui ne l’empêchera toutefois pas de rester une idole absolu de Flamengo et du foot brésilien!

PALMARÈS

Finaliste de la Copa America en 1983 (Brésil)

Vainqueur de la Copa Libertadores en 1981 (Flamengo)

Vainqueur de la Coupe Intercontinentale en 1981 (Flamengo)

Vainqueur de la Coupe Kirin en 1988 (Flamengo)

Champion du Brésil en 1980, 1982, 1983 et 1987 (Flamengo)

Vainqueur du Championnat de Rio en 1978, 1979, 1979 (sup.) 1981 et 1986 (Flamengo)

Vainqueur de la Coupe de Rio en 1983, 1985 et 1986 (Flamengo)

Vainqueur de la Coupe Guanabara en 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1988 et 1989 (Flamengo)

Finaliste de la Coupe Guanabara en 1986 (Flamengo)

DISTINCTIONS PERSONNELLES

Bola de Prata en 1982 et 1985

Junior Baiano

Photo: ©Alamy

Junior Baiano

Raimundo Ferreira Ramos Júnior

Né le 14 mars 1970 à Feira de Santana (BRE)

Brésilien, Défenseur central, 1m93

Brésilien, Défenseur central, 1m93

25 sélections, 2 buts

25 sélections, 2 buts

(Matchs amicaux: 9 sélections, 1 but)

(Coupe du Monde: 7 sélections

(Coupe des Confédérations: 5 sélections, 1 but)

(Gold Cup: 4 sélections)

1ère sélection : le 10 août 1997 contre la Corée du Sud (2-1)

Dernière sélection : le 12 juillet 1998 contre la France (0-3)

Djalminha

Photo: ©DR

Djalminha

Djalma Feitosa Dias

Né le 9 décembre 1970 à Santos (BRE)

Brésilien, Milieu offensif, 1m76

Brésilien, Milieu offensif, 1m76

Surnoms: O Mago, O Maestro

14 sélections, 5 buts

14 sélections, 5 buts

(Matchs amicaux: 7 sélections, 3 buts)

(Qualif Coupe du Monde: 2 sélections)

(Copa America: 3 sélections, 2 buts)

(Tournoi de France: 2 sélections)

1ère sélection : le 16 octobre 1996 contre la Lituanie (3-1)

Dernière sélection : le 27 mars 2002 contre la Yougoslavie (1-0)

Brillant Gaucher au style spectaculaire et à la technique hors-norme, Djalminha a connu ses heures de gloire au Deportivo La Corogne, remportant notamment la Liga en 2000. Un génie caractériel souvent incompris qui faisait lever les foules.

Fils de Djalma Dias, fascinant joueur des années 40, Djalma Feitosa Dias, dit Djalminha, débute sa carrière à Flamengo. Milieu talentueux et créatif, il prouve déjà qu'il a le profil pour être un sacré meneur de jeu. Après un passage à Guarani, un exode rapide au Japon, au Shimizu S-Pulse, il revient au pays, à Palmeiras, et devient un véritable maître à jouer. Meilleur joueur du championnat du Brésil en 1996, il remporte également le Campeonato Paulista et obtient ses premières capes avec la Seleção. Vainqueur de la Copa America en 1997, il fait le grand saut et rejoint le Vieux Continent, direction l'Espagne. Il débarque au Deportivo La Corogne, pour remplacer un certain Rivaldo vendu au Barça. Encore méconnu en Europe, l'artiste brésilien va s'imposer avec brio.

Photo: ©DR

Sa maîtrise parfaite du ballon, ses passes millimétrés et ses dribbles déroutants vont faire merveille dans cette équipe complète et équilibrée qui comporte l'inusable Jacques Songo’o dans les cages, le classieux Nourredine Naybet derrière, les infatigables Mauro Silva et Donato à la récupération et les "serial buteurs" Roy Makaay et Diego Tristan devant - le tout coaché magistralement par Javier Irureta. Les Galiciens deviennent champions d’Espagne en 2000 pour la seule fois de leur histoire, au nez et la barbe du Barça et du Real Madrid. C'était ça le Super Depor au début du millénaire. Une formation capable d’en prendre huit au stade Louis-II contre l'AS Monaco de Ludovic Giuly, de sortir la Juventus Turin et le Milan AC avant de louper d'un rien la finale de la Ligue des champions 2004 face au Porto de José Mourinho.

Mais Djalminha était un joueur à part, un prodige aux deux visages. Au gré de ses caprices, le Brésilien était capable du meilleur comme du pire. Contre le Real Madrid, on se souvient de ce geste incroyable tenté, la Lambretta (une sorte de roulette-sombrero), ou bien encore ce penalty transformé majestueusement "à la Panenka", l'un des premiers d'ailleurs à avoir réalisé cette spécialité au Brésil. Un Ronaldinho avant l'heure qui inventer des gestes insensés tout le temps. Seulement voilà, de l'autre côté on a un homme au caractère fantasque qui pense que les ailes de pigeon ou les petits ponts font gagner un match. Un mec qui "sèche" les entraînements à cause de ses frasques nocturnes avec Edmundo, un autre incompris du foot auriverde. Une diva capable de donné un coup de boule à son entraîneur Javier Irureta pendant une discussion à l’entraînement. Sans parler de ses "légers" problèmes avec le Fisc espagnol. Frustré aussi par les rares opportunités avec la sélection brésilienne, Djalminha n’a pas disputé la moindre Coupe du Monde, lui qui n'a jamais perdu sous le maillot Canarinho. Un crack du foot samba injustement méconnu par rapport à certains, qui raccroche les crampons à l'âge de 34 ans après seize saisons au plus haut niveau. Il aura laissé tout de même une empreinte dans la mémoire collective des amoureux du ballon rond et montré à quel point il était bon.

PALMARÈS

Vainqueur de la Copa America en 1997 (Brésil)

Champion d’Espagne en 2000 (Deportivo La Corogne)

Vice-champion d’Espagne en 2001 et 2002 (Deportivo La Corogne)

Vice-champion du Brésil en 1997 (Palmeiras)

Champion d'Autriche en 2003 (Austria Vienne)

Vainqueur de la Coupe d’Espagne en 2002 (Deportivo La Corogne)

Vainqueur de la Coupe du Brésil en 1990 (Flamengo)

Vainqueur de la Supercoupe d’Espagne en 2000 et 2002 (Deportivo La Corogne)

Vainqueur du Championnat de São Paulo en 1996 (Palmeiras)

Vainqueur du championnat de Rio en 1991 (Flamengo)

DISTINCTIONS PERSONNELLES

Bola de Ouro en 1996

Bola De Prata en 1993 et 1996