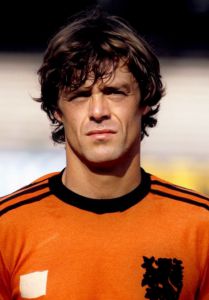

Johnny Rep, l'Ange blanc

Photo: ©Alamy

Johnny Rep

John Nicholaas Rep

Né le 25 novembre 1951 à Zaandam (HOL)

Hollandais, ailier droit, 1m85

Hollandais, ailier droit, 1m85

Surnom: "L'ange blanc", Goudhaantje

(Matchs amicaux: 10 sélections, 1 but)

(Qualif Coupe du Monde: 10 sélections, 2 buts)

(Coupe du Monde: 14 sélections, 7 buts)

(Qualif Euro: 5 sélections, 1 but)

(Euro: 3 sélections, 1 but)

1ère sélection : le 2 mai 1973 contre l'Espagne (3-2)

Dernière sélection : le 18 novembre 1981 contre la France (0-2)

1971/75 Ajax Amsterdam (HOL) 124 matchs, 49 buts

(Championnat des Pays-Bas: 97 matchs, 41 buts)

(Coupe des Pays-Bas: 9 matchs, 4 buts)

(Coupe d'Europe des clubs champions: 11 matchs, 1 but)

(Coupe de l'UEFA: 4 matchs)

(Supercoupe de l'UEFA: 2 matchs, 1 but)

(Coupe intercontinentale: 1 match, 2 buts)

1975/77 Valence CF (ESP) 64 matchs, 25 buts

(Championnat d'Espagne: 55 matchs, 22 buts)

(Coupe d'Espagne: 9 matchs, 3 buts)

1977/79 SC Bastia (FRA) 83 matchs, 39 buts

(Championnat de France: 65 matchs, 33 buts)

(Coupe de France: 9 matchs, 2 buts)

(Coupe de l'UEFA: 9 matchs, 4 buts)

1979/83 Saint-Etienne (FRA) 178 matchs, 60 buts

(Championnat de France: 131 matchs, 44 buts)

(Coupe de France: 26 matchs, 5 buts)

(Coupe d'Europe des clubs champions: 2 matchs)

(Coupe de l'UEFA: 19 matchs, 11 buts)

1983/84 PEC Zwolle (HOL) 34 matchs, 6 buts

(Championnat des Pays-Bas: 32 matchs, 5 buts)

(Coupe des Pays-Bas: 2 matchs, 1 but)

1984/86 Feyenoord (HOL) 51 matchs, 8 buts

(Championnat des Pays-Bas: 43 matchs, 5 buts)

(Coupe des Pays-Bas: 4 matchs, 2 buts)

(Coupe d'Europe des clubs champions: 2 matchs, 1 but)

(Coupe de l'UEFA: 2 matchs)

1986/87 HFC Haarlem (HOL) 5 matchs

Le plus francophile des footballeurs bataves. Johnny Rep a fait les beaux jours de l’Ajax Amsterdam qui terrorisait l'Europe avec son football total au début des années 70 avant de faire chavirer les cœurs des supporteurs – et des supportrices – lors de ses six années passées en France à Bastia puis Saint-Etienne.

Originaire de Zaandam, ce fils de grossistes en fruit débute en troisième division avec le club de la banlieue industrielle d'Amsterdam. Un oncle disquaire fait la publicité du prodige auprès du président de l’Ajax. Après deux saisons à s'exercer en réserve, Rep débute avec le groupe pro en 1971 à l'âge de 20 ans et devient titulaire devant le vieux briscard Sjaak Swart, icône emblématique des victoires en C1 de 1971 et 1972. Et voilà le dernier arrivée de cette équipe de génie qui commence à imposer un "football total" marqué par la polyvalence absolue de joueurs. Ailier percutant, il se forge un palmarès et une réputation sous la houlette du charismatique Johan Cruyff et son lieutenant Neeskens.

Dès sa première saison, il est sacré champion des Pays-Bas, remporte la Coupe d'Europe des clubs champions sur le banc des remplaçants et décroche la coupe intercontinentale en 1972 contre les Argentins d’Independiente en inscrivant deux pions lors du match retour (1-1 puis 3 buts à 0 à Amsterdam). L'année suivante, il devient indéboulonnable chez les Godenzonen. Il s'octroie un nouveau titre de champion, remporte la Supercoupe de l'UEFA contre les Glasgow Rangers et marque l’unique but de la finale de C1 contre la Juventus Turin en 1973 d'une superbe tête lobée au début de la rencontre permettant aux Lanciers de concrétiser un magnifique triplé historique. Il récidive en 1974 lors de la Supercoupe d’Europe contre le Milan AC, courte défaite sur le score de 1 but à 0 à San Siro et une démonstration à Amsterdam 6 buts à 0 avec un but à la clé, le quatrième.

Photo: ©DR

Naturellement, il est sélectionné avec les Pays-Bas et débute pour la première fois en 1973 contre l'Espagne. Il dispute la Coupe du Monde 1974 mais échoue en finale brisé par le réalisme allemand alors qu’ils étaient archi-favoris (défaite 2 buts à 1). Son destin l'envoie dorénavant à l'étranger. Comme Cruyff et Neeskens, il part monnayer son talent en Espagne et pose ses valises sur la côte méditerranéenne, à Valence. Une expérience mitigée qui se solde par un départ au bout de deux saisons d’autant plus qu’il perd sa place avec l'équipe nationale et qu’il désire la retrouver au plus vite en vue du Mondial 1978. Courtisé par le FC Cologne et l'AZ Alkmaar, il accepte finalement le challenge proposé par Bastia et débarque en 1977 sans savoir vraiment où il met les pieds. D’ailleurs, pour l’anecdote, il a paraphé son contrat sans visiter les installations sportives du club que les dirigeants locaux ont pris soin d’éviter lors de la signature! "Je ne savais pas où je mettais les pieds mais j'étais sûr de vouloir quitter l'Espagne pour retrouver ma place chez les Oranje. dès mon arrivée, ils m'ont baladé. À ma descente d'avion, je souhaitais voir le stade, connaître mes conditions de travail, et eux voulaient absolument m'emmener à la meilleure table de l'île. Après un long repas, j'ai voulu faire un tour à Furiani et ils m'ont traîné à Saint-Florent où les paysages sont paradisiaques. Pareil ensuite avec Porto-Vecchio. Le soir, de guerre lasse, j'ai signé et je me suis endormi, harassé. Le lendemain, je me suis quand même rendu au stade avec Jules Filippi. J'ai eu un choc." Il n’a toutefois pas eu à regretter son choix car avec les Corses, il atteint la finale de la coupe de l’UEFA en 1978 perdu face au PSV Eindhoven. "C'est vraiment dommage de l'avoir perdue. On avait joué le match aller (0-0), en Corse, sur un très mauvais terrain. Un match qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Au retour, aux Pays-Bas, on était arrivé exténués. On avait joué trois matches en une semaine. C'était bien trop ! Moi, en plus, je n'avais pas joué pendant quatre semaines avant cette finale à cause d'une luxation du coude. Cela avait vraiment été très difficile!", déclare-t-il.

Récompensé du titre de meilleur joueur étranger du championnat de France l'année de son arrivée, il est finalement retenu grâce à ses performances pour disputer cette coupe du Monde en Argentine. Les "Oranges" échouent à nouveau sur la dernière marche, toujours devant le pays hôte. En lot de consolation, le beau blond devient le meilleur buteur néerlandais en Coupe du Monde avec sept réalisations. Revenu sur l'île de Beauté, sa seconde saison est moins passionante. Bastia flirte avec la relégation, malgré ses 15 buts inscrits en 35 apparitions. Il a besoin d’un nouveau défi et accepte la proposition de Saint-Etienne venue le relancer. Aux côtés de Michel Platini, les performances dans le Loire sont en en demi-teinte marquée par un seul titre, le championnat de France en 1981, et les défaites en finale de coupe de France contre Bastia en 1981 et le PSG en 1982. En Coupe d'Europe, ils alternent le mythique (une victoire 5 buts à 0 à Hambourg) et le pathétique (défaite à domicile 4 buts à 1 contre Ipswich). Herbin accuse le Batave de choisir ses matches, principalement à la veille des convocations internationales, et ralentir l'équipe. Pas trop d'accord non plus avec la volonté du président Rocher de stariser le club. Pris dans l'affaire de la caisse noire (1982) et la guerre désormais ouverte entre Herbin et Rocher, Johnny Rep quitte une formation stéphanoise en pleine tourmente au cours de la saison 1983-84, fuyant à l'occasion le fisc français qui lui demande des comptes.

Côté sélection, l’ailier droit enfile en novembre 1981 pour la dernière fois le maillot batave au Parc des Princes, crucifié par son coéquipier Platini qui les privent de Mondial. De retour au pays, Johnny Rep s'installe à Zwolle. Une pige d'un an avant de rejoindre l’ennemi de l’Ajax, le Feyenoord Rotterdam champion en titre. Rep joue les prolongations à Zaandam jusqu’à l’âge de 36 ans. Sa reconversion comme entraîneur débute avec les amateurs des Zwarte Schapen ("les moutons noirs") d’Almere, une ville nouvelle dans l’agglomération d’Amsterdam. Il prend ensuite les commandes d’Omniworld (rebaptisé Almere City), un satellite de l’Ajax évoluant en deuxième division. Ses dérives – "Ma femme trouvait que je buvais trop" – l’écartent du banc pour le confiner au recrutement. De plus, Johnny est un homme trop honnête. Il dit les choses cash, un défaut dans le milieu du ballon rond. En 2013, sur le plateau de la chaîne "RTV Noord-Holland", il reconnaît s’être dopé aux amphétamines durant son parcours, et afirme que cette pratique était répandue, notamment chez les Sud-Américains. Malgré cela, on retiendra de Johnny Rep ses dribbles, sa superbe vision du jeu et son efficacité devant le but qui lui ont permis de vite devenir un chouchou partout où il est passé. Sa classe en dehors du terrain et son humilité n'ont jamais été démentis. Un personnage connue dans le monde entier, un cinquième Beatles, comme George Best.

PALMARÈS

Finaliste de la Coupe du Monde en 1974 et 1978 (Pays-Bas)

3ème de la l’Euro en 1976 (Pays-Bas)

Vainqueur de la Coupe d’Europe des Clubs Champions en 1972 (finale non-jouée) et 1973 (Ajax Amsterdam)

Vainqueur de la Coupe Intercontinentale en 1972 (Ajax Amsterdam)

Vainqueur de la Supercoupe de l'UEFA en 1972 et 1973 (Ajax Amsterdam)

Finaliste de la Coupe UEFA en 1978 (Bastia)

Champion de France en 1981 (Saint-Etienne)

Vice-champion de France en 1982 (Saint-Etienne)

Champion des Pays-Bas en 1972 (non-officiel) et 1973 (Ajax Amsterdam)

Vainqueur de la Coupe des Pays-Bas en 1972 (finale non-jouée) (Ajax Amsterdam)

Finaliste de la Coupe de France en 1981 et 1982 (Saint-Etienne)

DISTINCTIONS PERSONNELLES

Élu meilleur joueur étranger du Championnat de France en 1978

DIVERS

- Le groupe Mickey 3D a écrit la chanson "Johnny Rep" en hommage à ce grand joueur néerlandais passé par les stéphanois.

- Quant à lui, il a sorti un single intitulé "Hey Johnny" en 1980.

- En 2010, le footballeur s’était confié au journaliste Mik Schots dans le livre "Rep, Een Roerig (voetbal)leven" pour ne rien cacher de sa vie agitée, en livrant de lui une image très éloignée de la flamboyance et du glamour. Deux divorces, le second ruineux, l’avaient contraint à vendre sa maison. Il parlait de son isolement et de son combat contre l’alcool.

SOURCES/RESSOURCES

- On a retrouvé... Johnny Rep, l'Oranje amer - Le Monde

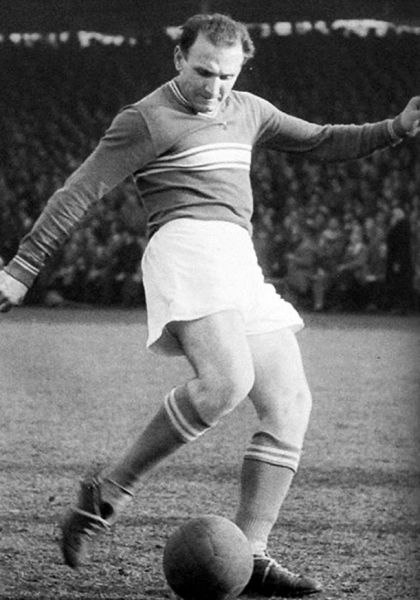

Jürgen Sparwasser

Photo: ©DR

Jürgen Sparwasser

Né le 4 juin 1948 à Halberstadt (ALL)

Est-allemand, milieu de terrain, 1m80

Est-allemand, milieu de terrain, 1m80

(Matchs amicaux: 30 sélections, 7 buts)

(Qualif Coupe du Monde: 8 sélections, 5 buts)

(Coupe du Monde: 6 sélections, 1 but)

(Qualif Euro: 4 sélections, 1 but)

1ère sélection : le 22 juin 1969 contre le Chili (0-1)

Dernière sélection : le 16 novembre 1977 contre la Turquie (2-1)

B: 2 sélections, 1 but

B: 2 sélections, 1 but

olympique: 11 sélections, 6 buts

olympique: 11 sélections, 6 buts

espoirs: 7 sélections, 3 buts

espoirs: 7 sélections, 3 buts

U18: 19 sélections, 7 buts

U18: 19 sélections, 7 buts

1966/79 FC Magdebourg (RDA) 338 matchs, 153 buts

(Oberliga: 271 matchs, 111 buts)

(Liga Nord: 27 matchs, 22 buts)

(Coupe d'Europe de des clubs champions: 8 matchs, 6 buts)

(Coupe des Coupes: 18 matchs, 7 buts)

(Coupe de l'UEFA: 14 matchs, 7 buts)

Grâce à son but historique contre l'Allemagne de l'Ouest lors de la seule opposition historique entre les deux Allemagne à Hambourg durant la coupe du Monde 1974, Jürgen Sparwasser est devenu une sorte de héros, un symbole de la lutte contre le fascisme et le capitalisme comme on aime les fabriquer dans les pays de l'Est à l'époque des deux blocs.

Lui qui n'a pourtant jamais voulu prendre part aux affaires politiques, préférant se consacrer au football. Pour lancer sa carrière, il s'installe à Magdebourg en 1964 et évolue avec les juniors du club. La carrière du jeune milieu de terrain est toute tracée d'autant que Jürgen montre de bonnes dispositions vite remarquées par les dirigeants de l'équipe nationale junior est-allemande. Lors de sa première sélection chez les jeunes contre la Bulgarie en 1964, il inscrit le but de la victoire. À 16 ans, Sparwasser a son destin entre les pieds et remporte dans la foulée le tournoi international junior de l'UEFA en 1965 avec sa sélection aux dépens de l'Angleterre (3 buts à 2). Jürgen ouvre la marque et frappe à la porte de l'équipe première du FC Magdebourg qui lui donne sa chance juste avant ses 18 ans, le 26 février 1966, contre le Hansa Rostock.

Dès l'exercice suivant, Jürgen Sparwasser s'impose dans l'équipe et devient un titulaire indiscutable. Un statut qui ne quitte plus jusqu'à sa retraite et facilité par la descente de son club à l'échelon inférieur pour ses premiers pas. Meilleur buteur de l'équipe (22 buts), Sparwasser participe activement à la remontée (1966-67) et permet par la suite à Magdebourg de s'installer durablement vers le haut du tableau, en terminant meilleur buteur du club pendant trois années successives (1968, 1969 et 1970). Des titres honorifiques qui ne remplacent pas un vrai trophée qui tarde à venir malgré son jeune âge. Jürgen patiente jusqu'à la fin de la saison 1969. Cette année-là, Magdebourg remporte pour la 3ème fois de son histoire la coupe de RDA après les succès de 1964 et 1965.

Photo: ©Spiegel.de

Il obtient dans la foulée sa première sélection en A le 22 juin 1969 face au Chili (défaite 1 but à 0). Il connaît ses meilleures saisons vers la fin des années 70. Sous la houlette de l'entraîneur Heinz Krügel, Magdebourg remporte trois titres de champion (1972, 1974 et 1975) et écrase la concurrence en RDA. Le point culminant de cette domination: la victoire en Coupe des Coupes face aux italiens du Milan AC à Rotterdam (2 buts à 0) en 1974. Magdebourg devient alors le premier et seul club est-allemand à remporter un trophée européen. Mais il rentre véritablement dans l'histoire lors du premier tour de la Coupe du Monde 1974 lorsqu'il affronte la RFA au Volksparkstadion de Hambourg. Ce match sera la seule rencontre entre les équipes nationales des deux états nés de la division de l'Allemagne à l'issue de la Seconde Guerre Mondiale. Les occasions de but se font rares. Les joueurs des deux camps se donnent à 100% et font preuve de combativité, tout en restant fair-play. C'est finalement dans le dernier quart d'heure, alors que les deux équipes semblent se diriger sur un score nul et vierge, que tout se joue. Sur un centre d'Erich Hamann sur le côté droit, Jürgen Sparwasser, bien placé, contrôle de la tête, des épaules et de la poitrine à la fois. Les défenseurs Berti Vogts et Horst-Dieter Höttges sont si surpris par cette manœuvre que Sparwasser peut pénétrer dans la surface de séparation et placer une frappe imparable à cinq mètres, offrant ainsi la victoire (1 but à 0) à son équipe. Ce sera la seule réalisation de Sparwasser dans le cadre de la compétition mais son chef d'oeuvre face aux Allemands de l'Ouest fera de lui l'un des sportifs les plus connus de RDA. Malheureusement, de retour au pays après la fin de la compétition, l'attaquant international (14 buts en 48 sélections) se rend compte que son but du 22 juin lui attirait plus d'ennuis que d'avantages.

L'apprenti constructeur de machines âgé de 26 ans en 1974 se fait siffler dans la majorité des stades du championnat est-allemand, et ce jusqu'à la fin de sa carrière de joueur. Par jalousie, d'après le principal intéressé. Sparwasser perd peu à peu le fil de sa carrière à l'approche de la trentaine, et prend sa retraite au terme de la saison 1978-79 à cause d'une douleur récurrente à la hanche. Après avoir raccroché les crampons, il continue de subir des vexations. En 1986, le gouvernement le somme à trois reprises d’entraîner son ancien club, le FC Magdebourg. À trois reprises, Sparwasser dit non. En représailles, on le menace alors de lui interdire l’université, où il entendait poursuivre sa formation de professeur d'éducation physique. Si bien qu’en 1988, le héros de la RDA se mue pour de bon en paria. Il fuit la RDA lors d'un match de bienfaisance disputé à Sarrebruck, un an avant la chute du mur, pour s'exiler de l'autre côté du "Rideau de Fer". Et s'y installer définitivement avec femme et enfants. Il travaille comme entraîneur des jeunes au sein de l'Eintracht Francfort, ville d'adoption après la fuite du pays. Et son ancien maillot bleu pétrole trône désormais dans la Maison de l’histoire de la République fédérale d’Allemagne, à Bonn, en souvenir de cette 77ème minute de jeu qui aura changé sa vie, un soir de juin 1974. Ironie de l’histoire, ce but en Coupe du Monde aura d’ailleurs été plus profitable à l’équipe de RFA qu’à la RDA, puisqu’il aura permis à Franz Beckenbauer et à ses coéquipiers d’éviter au tour suivant la poule de la mort avec les Pays-Bas, le Brésil et l’Argentine. Ce qui fera dire au "Kaiser Franz", une fois champion du Monde: "Donnez la 23ème médaille à Sparwasser!" On retiendra malgré tout une personnalité hors du commun qui a laissé sa marque dans le football, et pas seulement ce 1 but à 0.

PALMARÈS

Médaille de Bronze aux Jeux Olympiques de Munich en 1972 (RDA)

Vainqueur du Championnat d’Europe juniors en 1965 (RDA)

Vainqueur de la Coupe des Coupes en 1974 (FC Magdebourg)

Champion de RDA en 1972, 1974 et 1975 (FC Magdebourg)

Vice-Champion de RDA en 1977 et 1978 (FC Magdebourg)

Vainqueur de la Coupe de RDA en 1969, 1973, 1978 et 1979 (FC Magdebourg)

Champion de RDA de D2 Groupe Nord en 1967 (FC Magdebourg)

DISTINCTIONS PERSONNELLES

Meilleur buteur du championnat de RDA de D2 en 1967 (Groupe Nord) (22 buts) (FC Magdebourg)

DIVERS

- Lors du match historique entre la RFA et la RDA en 1974, les joueurs n'osent pas procéder au traditionnel échange de maillots sur le terrain après le coup de sifflet final. C'est seulement une fois dans les vestiaires que Paul Breitner (RFA) va trouver l'auteur du but de la victoire, Jürgen Sparwasser (RDA), pour lui proposer de procéder au fameux échange. Ces deux maillots tomberont dans l'oubli pendant 28 ans, jusqu'à ce que les deux joueurs les mettent à disposition pour une vente aux enchères en faveur d'une œuvre de charité.

SOURCES/RESSOURCES

- Jürgen Sparwasser, le buteur de la RDA devenu paria - Le Monde

- Jürgen Sparwasser, l'autre numéro 14 - France Football

- Bio express dégradable de Jürgen Sparwasser - The Vintage football club

↑Auteur: Follow @thevintagefc

VIDÉO

Demetrio Albertini

photo: ©Ben Radford

Demetrio Albertini

Né le 23 août 1971 à Besana in Brianza (ITA)

Italien, milieu de terrain, 1m76

Italien, milieu de terrain, 1m76

Surnom: Le métronome

(Matchs amicaux: 26 sélections)

(Qualif Coupe du Monde: 19 sélections)

(Coupe du Monde: 11 sélections)

(Qualif Euro: 15 sélections, 2 buts)

(Euro: 8 sélections)

1ère sélection : le 21 décembre 1991 contre Chypre (2-0)

Dernière sélection : le 27 mars 2002 contre l'Angleterre (2-1)

olympique: 5 sélections, 2 buts

olympique: 5 sélections, 2 buts

1988/90 Milan AC (ITA) 4 matchs

(Championnat d'Italie: 2 matchs)

(Coupe d'Italie: 2 matchs)

1990/91 Padoue (ITA) (Prêt) 28 matchs, 5 buts

1991/2002 Milan AC (ITA) 406 matchs, 28 buts

(Championnat d'Italie: 293 matchs, 21 buts)

(Coupe d'Italie: 41 matchs, 2 buts)

(Supercoupe d'Italie: 5 matchs)

(Ligue des Champions: 48 matchs, 5 buts)

(Coupe de l'UEFA: 13 matchs)

(Supercoupe de l'UEFA: 4 matchs)

(Coupe Intercontinentale: 2 matchs)

2002/03 Atletico Madrid (ESP) 30 matchs, 3 buts

(Championnat d'Espagne: 28 matchs, 2 buts)

(Coupe d'Espagne: 2 matchs, 1 but)

2003/04 Lazio Rome (ITA) 35 matchs, 2 buts

(Championnat d'Italie: 23 matchs, 2 buts)

(Coupe d'Italie: 4 matchs)

(Ligue des Champions: 8 matchs)

2004 Atalanta Bergame (ITA) 16 matchs, 2 buts

(Championnat d'Italie: 14 matchs, 1 but)

(Coupe d'Italie: 2 matchs, 1 but)

2005 FC Barcelone (ESP) 6 matchs

(Championnat d'Espagne: 5 matchs)

(Ligue des Champions: 1 match)

En 17 ans de carrière, Demetrio Albertini a prouvé qu'il était l'un des meilleurs joueurs de sa génération et a laissé une trace indélébile dans le coeur des supporters du Milan AC, son club de toujours.

Surnommé le métronome pour sa capacité à imposer le tempo d'’une rencontre et pour la précision de ses passes, c'est dans le club rouge et noir qu'il démarre sa carrière. Son début de parcours témoigne de la difficulté pour un jeune de s'imposer dans une équipe aussi imposante que la formation milanaise. Ainsi, entre 1988 et 1990, il ne joue que deux bout de matchs. Lancé par Arrigo Sacchi, il débute le 15 janvier 1989 en Série A face à Côme. Demetrio sera ensuite prêté lors de la saison 1990-1991 dans une équipe plus modeste, celle de Padoue, à l'époque en Série B. Pour la première fois, il peut enfin s'exprimer au niveau professionnel avec la continuité nécessaire à son épanouissement. D'autant plus qu'un certain Frank Rijkaard fait des merveilles au milieu de terrain du club rossonero. L'expérience est très profitable. Demetrio Albertini dispute 28 matchs et inscrit cinq buts. Fabio Capello débarque chez les Rossoneri et décide de lui faire confiance.

Dans l'entrejeu, Albertini devient vite incontournable, malgré la présence du géant hollandais. C'est là qu'il obtient le surnom de métronome. Plus qu'un bon milieu de terrain, il sait séduire les observateurs et se montre profondément attaché à l'équipe milanaise. Les entraîneurs défilent, Albertini reste. Ainsi, il connaîtra pas moins de sept changements d'entraîneur sur le banc des Rouge et Noir! Il obtient, entre temps, sa première sélection au sein de la Squadra Azzura le 21 décembre 1991 face à Chypre (2 buts à 0). Il connaît alors une progression similaire à un autre joueur qui évolue à Barcelone: Josep Guardiola. La presse italienne compare en permanence ces deux jeunes joueurs au profil si semblable: récupération de ballons, organisation et distribution du jeu. Et ironie du sort, il se rencontre lors de la finale de la Ligue des champions 1994. Cette rencontre, qui les opposent, permet à Albertini enfin de se détacher. Une finale remportée 4 buts à 0 avec une passe décisive offerte au français Marcel Desailly pour le dernier but milanais. Un souvenir encore fort pour lui qui n'oublie toujours pas la finale perdue l'année précédente face à Marseille et la tête ravageuse de Basile Boli (défaite 1 but à 0). Dès lors, pour tous les observateurs italiens, il devient la référence à son poste. Il se forge un palmarès gigantesque sous les couleurs Rouge et Noir, dont notamment cinq Scudetti. Brillant à Milan, brillant aussi en sélection.

photo: ©Bob Thomas Sports Photography

Il est retenu pour jouer le Mondial américain en 1994 où il sera titulaire pendant toute la durée de la compétition. Il participe grandement au parcours italien par son activité sur le terrain mais également grâce à son jeu en profondeur, ses passes décisives à Daniele Massaro et Roberto Baggio en attestent. Malheureusement pour ce qui reste pour Demetrio la meilleure sélection italienne avec laquelle il ait joué, l'aventure se terminera par une défaite en finale aux tirs au but contre le Brésil. Il est ensuite de la déroute de l'Euro 96, tout comme dans l'équipe de la Coupe du Monde 98 (il loupe d'ailleurs un tir au but face à la France). Le milieu italien est enfin un des acteurs essentiels de l'épopée de 2000 jusqu'en finale perdue 2 buts à 1 après prolongations face aux Bleus invincibles. Une blessure peu avant le Mondial de 2002 le prive de la compétition et marque la fin de sa carrière internationale. Une belle aventure en Nazionale donc, mais aussi douce-amère, avec deux échecs en finale. Cependant, rien, pas même Albertini au Milan, n'est éternel.

Ancelotti arrive au club et compte de moins en moins sur l'international italien. D'autant plus que Pirlo, repositionné à son poste, devient un joueur de premier ordre. En 2002, le métronome quitte donc le club et s'en va du côté de l'Espagne, à l'Atlético Madrid plus précisément. Il ne connaît jamais vraiment la réussite qu'il avait dans la formation milanaise, et va enchaîner plusieurs écuries en cette fin de carrière: la Lazio de Rome, l'Atalanta Bergame et enfin le FC Barcelone, qui lui permet d'ajouter à son palmarès un titre de champion d'Espagne. Le 5 décembre 2005, alors sans club depuis l'été, il annonce sa retraite. Il tient sa fête d'adieu en mars, à San Siro. Lors de cette occasion, un match amical a lieu entre Barcelone et le Milan, auquel participe également Marco Van Basten, Franco Baresi et Frank Rijkaard. Visiblement très ému, il endosse à la fin du match le maillot milanais avant d'entamer un tour d'honneur sous les applaudissements du public. Après avoir raccroché les crampons, il embrasse une carrière de dirigeant. Il a été vice-président de la fédération italienne de football de 2006 à 2014.

PALMARÈS

Finaliste de la Coupe du Monde en 1994 (Italie)

Finaliste de l'Euro 2000 (Italie)

Vainqueur du Championnat d’Europe Espoirs en 1992 (Italie)

Vainqueur de la Ligue des Champions en 1994 (Milan AC)

Finaliste de la Ligue des Champions en 1993 et 1995 (Milan AC)

Vainqueur de la Coupe intercontinentale en 1989 (Milan AC)

Finaliste de la Coupe intercontinentale en 1993 et 1994 (Milan AC)

Vainqueur de la supercoupe de l’UEFA en 1989 (finale non-jouée) et 1994 (Milan AC)

Finaliste de la supercoupe de l’UEFA en 1993 (Milan AC)

Champion d’Italie en 1992, 1993, 1994, 1996 et 1999 (Milan AC)

Vice-Champion d’Italie en 1990 (Milan AC)

Champion d’Espagne en 2005 (FC Barcelone)

Vainqueur de la Coupe d’Italie en 2004 (Lazio Rome)

Finaliste de la Coupe d’Italie en 1990 (finale non-jouée) et 1998 (Milan AC)

Vainqueur de la Supercoupe d'Italie en 1992, 1993 et 1994 (Milan AC)

Finaliste de la Supercoupe d'Italie en 1996 et 1999 (Milan AC)

DISTINCTIONS PERSONNELLES

Nommé dans l'équipe type de l'Euro 2000

Intronisé au Hall of Fame du Milan AC

Nommé Chevalier de l'ordre du mérite de la République italienne en 2000 puis officier en 2006

VIDÉO

Dunga

Photo: ©Tony Marshall/EMPICS Sport

Dunga

Carlos Caetano Bledorn Verri

Né le 31 octobre 1963 à Ijui (BRE)

Brésilien, milieu défensif, 1m76

Brésilien, milieu défensif, 1m76

Surnom: "Simplet"

91 sélections, 6 buts

91 sélections, 6 buts

(Matchs amicaux: 32 sélections, 4 buts)

(QUalif Coupe du Monde: 10 sélections, 1 but)

(Coupe du Monde: 18 sélections)

(Copa America: 18 sélections, 1 but)

(Coupe des Confédérations: 3 sélections)

(Tournoi de France: 3 sélections)

(US Cup: 3 sélections)

(Coupe Stanley Rous: 1 sélection)

(Coupe Umbro: 3 sélections)

1ère sélection : le 19 mai 1987 contre l'Angleterre (1-1)

Dernière sélection : le 12 juillet 1998 contre la France (0-3)

B: 1 sélection

B: 1 sélection

olympique: 9 sélections, 4 buts

olympique: 9 sélections, 4 buts

U20: 9 sélections, 6 buts

U20: 9 sélections, 6 buts

1982/84 Internacional (BRE) 10 matchs

1984/85 Corinthians (BRE) 13 matchs, 1 but

1986 Santos (BRE) 16 matchs, 1 but

1987 Vasco de Gama (BRE) 17 matchs, 1 but

1987/88 Pise (ITA) 24 matchs, 2 buts

(Championnat d'Italie: 23 matchs, 2 buts)

(Coupe d'Italie: 1 match)

1988/92 Fiorentina (ITA) 153 matchs, 11 buts

(Championnat d'Italie: 124 matchs, 8 buts)

(Coupe d'Italie: 18 matchs, 3 buts)

(Coupe de l'UEFA: 11 matchs)

1992/93 Pescara (ITA) 23 matchs, 3 buts

1993/95 VfB Stuttgart (ALL) 56 matchs, 8 buts

(Championnat d'Allemagne: 54 matchs, 7 buts)

(Coupe d'Allemagne: 2 matchs, 1 but)

1995/98 Jubilo Iwata (JAP) 126 matchs, 17 buts

(Championnat du Japon: 99 matchs, 16 buts)

(Coupe du Japon: 3 matchs)

(Coupe de la ligue japonaise: 24 matchs, 1 but)

1999/2000 Internacional (BRE) 20 matchs, 3 buts

Dunga est considéré comme l'un des milieux les plus modernes du football.

La légende brésilienne a toujours fait preuve d'une grande maturité et d'une présence énorme sur le terrain. C'est pourquoi ses entraîneurs pensé toujours qu'il était un véritable "joueur-entraîneur". Il n'a donc pas la technique d'un Denilson, la vista d'un Roberto Carlos ni, bien sûr, la classe d'un Ronaldo. Mais disons que lui aussi dans sa catégorie est unique. Il est sans conteste le meilleur des Brésiliens dans son rôle d'aboyeur en chef. Dunga a débuté sa carrière de footballeur professionnel au sein du club brésilien de l'Internacional. Il est l'un des grands espoirs de sa génération et remporte même la Coupe du Monde des moins de 20 ans victorieuse de l'Argentine en finale, en 1983. Impeccable dans le jeu, il fait déjà preuve d'une certaine autorité sur le terrain et sur les joueurs puisqu'il est le capitaine de la sélection des jeunes victorieuse. En 1984, il est même médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Avec son club formateur, il remporte trois titres de champion de l'État du Rio Grande do Sul en 1982, 1983 et 1984. La même année, il signe au Corinthians et termine second du championnat de Rio. En 1987, il s'adjuge le titre cette fois-ci sous les couleurs du Vasco da Gama. Puis il a ensuite parfait son sens tactique en venant en Europe, à la fin des années 80.

Photo: ©Who Ate all the Pies

En Italie à Pise d'abord puis à la Fiorentina ensuite. En quatre saisons à la Viola, il perd une finale de Coupe UEFA en 1990 contre la Juventus. En 1992, la Fiorentina ne croit plus en lui et le laisse s'échapper à Pescara où il pose ses valises pendant une saison. Au top de sa forme, il porte même le brassard. Mais son club ne joue pas les premiers rôles. C'est le moment qu'il choisit pour changer d'air et de championnat. Fini l'Italie, direction le VfB Stuttgart et la Bundesliga mais sans grand succès également. En presque 10 ans de carrière européenne, il n'a rien gagné. Néanmoins, il se fait une place au sein de la Seleção dans laquelle il trouve directement une place de titulaire. Si le Brésil s'illustre en gagnant la Copa América en 1989, l'équipe est beaucoup moins impressionnante lors de la Coupe du Monde en Italie en 1990. Sebastião Lazaroni, l'entraîneur de l'époque, lui confie la clé de voûte d'une formation qui s'est révélé à l'usage trop frileuse ou pas assez enjôleuse. Il essuie les critiques d'une bonne partie des supporters après l'élimination au second tour. Quand il a fallut payer les frais du fiasco du Mondial italien, Dunga se trouve donc en première ligne. Avec sa peau blanche et son style dépouillé, il était devenu l'emblème d'une équipe brésilienne coupable "d'européanisation", un style de jeu peu élégant et sans saveur. On lui reproche aussi son manque de créativité et sa mentalité de mercenaire. Certains journalistes appelleront cette période "l'ère Dunga". Politique avisé, Carlos Alberto Parreira, le nouveau sélectionneur l'écarte donc de son onze type... jusqu'aux éliminatoires du Mondial américain. Le sélectionneur brésilien semble alors redécouvrir les qualités de ce travailleur infatigable, rigoureux en défense, bon relanceur, mais aussi catalyseur d'énergies. D'abord, il s'empare du brassard de capitaine de la Seleção, le prenant au bras de Raï. Un exploit qui se double de la victoire au bout du Mondial aux Etats-Unis en 1994, derrière le duo de talent Bebeto - Romario. C'est lui qui transforme le dernier tir au but en finale avant que Roberto Baggio ne rate le sien. Il est le premier à soulever la Coupe du Monde après 24 ans de disette.

En 1995, Dunga cède aux sirènes japonaises et rejoint le club du Júbilo Iwata. Il y remportera le titre de champion et sera élu meilleur joueur évoluant au Japon en 1997. Ensuite, Dunga repart à la conquête de la Coupe du Monde en 1998, avec une sélection brésilienne dont il est toujours le capitaine. Néanmoins, l'équipe semble moins sereine sur le terrain. Dunga entre même en conflit avec certains joueurs. C'est lui qui remet en place la star Bebeto en plein match contre le Maroc, lui encore qui, après la défaite contre la Norvège, met les crampons dans le plat en signant que la Seleção manque singulièrement d'humilité. Cela n'empêche en rien la qualification jusqu'en finale du tournoi, mais la défaite, 3 buts à 0 contre la France marquera le glas de la carrière internationale de Dunga après trois Coupes du Monde disputées. L'année suivante, il retourne au SC Internacional et y termine sa carrière à l'âge de 36 ans. Il sera par la suite entraîneur de l'équipe nationale du Brésil. Il emmène la sélection auriverde jusqu'en quarts de finale éliminé par les Pays-Bas lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010.

PALMARÈS

Vainqueur de la Coupe du Monde en 1994 (Brésil)

Finaliste de la Coupe du Monde en 1998 (Brésil)

Vainqueur de la Copa America en 1989 et 1997 (Brésil)

Médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984 (Brésil)

Vainqueur de la Coupe des confédérations en 1997 (Brésil)

Vainqueur de la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 1983 (Brésil)

Champion d’Amérique du Sud des moins de 20 ans en 1982 (Brésil)

3ème des Jeux panaméricains de Caracas en 1983 (Brésil)

Vainqueur de la Coupe Stanley-Rous en 1987 (Brésil)

Finaliste de la Coupe UEFA en 1990 (Fiorentina)

Vainqueur du Championnat de Rio en 1987 (Vasco de Gama)

Vainqueur du Championnat de Rio Grande do Sul en 1982, 1983 et 1984 (Internacional)

Finaliste du Championnat de Rio en 1984 (Corinthians)

Champion du Japon en 1997 (Jubilo Iwata)

Vice-champion du Japon en 1998 (Jubilo Iwata)

Vainqueur de la Coupe Kirin en 1984 (Internacional)

Vainqueur de la Coupe Guanabara en 1987 (Vasco de Gama)

DISTINCTIONS PERSONNELLES

Élu meilleur joueur du championnat Japonais en 1997

Nommé dans l'équipe type du tournoi de la Coupe du Monde 1994 et 1998

Nommé dans l'équipe type du championnat du Japon 1997 et 1998

Élu parmi les "légendes" du foot par Golden Foot en 2010

Nommé dans le onze type de tous les temps de la Fiorentina en 2016

Nandor Hidegkuti

photo: ©MTK Budapest

Nàndor Hidegkuti

Né le 13 mars 1922 à Budapest (HON)

Décédé le 14 février 2002 à Budapest (HON)

Surnom: Le grand maître

69 sélections, 39 buts

69 sélections, 39 buts

(Matchs amicaux: 45 sélections, 24 buts)

(Qualif Coupe du Monde: 4 sélections, 2 buts)

(Coupe du Monde: 6 sélections, 4 buts)

(Coupe Internationale: 6 sélections, 3 buts)

(Jeux Olympiques: 4 sélections, 1 but)

(Coupe des Balkans: 4 sélections, 5 buts)

1ère sélection : le 30 septembre 1945 contre la Roumanie (7-2)

Dernière sélection : le 15 juin 1958 contre le Mexique (4-0)

B: 1 sélection, 3 buts

B: 1 sélection, 3 buts

1934/40 Ujlaki FC (HON)

1940/43 Gàzmüvek (HON)

1943/45 Elektromos (HON) 53 matchs, 27 buts

1945/46 Hermimamezei AC (HON)

1947/58 MTK Budapest (HON) 328 matchs, 237 buts

Un métronome. Une rampe de lancement. Un distributeur. Un neuf et demi placé meneur de jeu, poste novateur. L’étalon du "football total" pré-Johan Cruyff, surprenant par ses dézonages incessants. Durant les années 50, Nandor Hidegkuti fait partie du célèbre onze d'or hongrois, et aura joué quasiment tout sa carrière dans le club hongrois du MTK Budapest.

Né en 1922 dans la capitale hongroise d'un père gradé et d'une mère patronne d'une usine de collants, il rejoint l'équipe junior du FC Ujlaki à l'âge de 12 ans avant de passer en équipe première à 16 piges. Il travaille en même temps dans une usine de briques. En 1940, il rejoint Gàzmüvek en deuxième division hongroise où il y passe trois saisons avant de changer pour l'Elektromos en 1943 puis l'Herminamezei en 1945. Dans ce dernier club, il obtient sa première cape avec la sélection hongroise et inscrit déjà ses deux premiers buts face à la Roumanie (victoire 7 buts à 2).

Il poursuit ensuite son chemin en signant en 1947 au MTK Budapest, à l'âge de 25 ans, où il sera fidèle jusqu'à sa retraite, qui le lui rendra bien en rebaptisant son enceinte Hidegkuti Stadion. Malgré l'avènement du régime communiste, qui amène le club à changer plusieurs fois de nom dans les années 50, l'équipe entraînée par Márton Bukovi connaît un certain succès. Le coach imagine pour Hidegkuti un poste inédit d'attaquant détaché, une sorte de "neuf-et-demi" capable de marquer et de faire jouer les autres attaquants de l'équipe, notamment Péter Palotás, autre international hongrois du MTK. Le club de Budapest remporte trois titres de champion (en 1951, 1953 et 1958), la coupe de Hongrie ainsi que la coupe Mitropa en 1955. Le club participe également à la première édition de la C1 lors de la saison 1955-56, s'inclinant face au futur finaliste du Stade de Reims après avoir éliminé les belges du RSC Anderlecht.

photo: ©DR

Entre 1945 et 1958, Nandor Hidegkuti obtient 69 capes internationales en équipe nationale et plante 39 buts. Quand on regarde les matchs de l'Aranycsapat de plus près, il donnait toujours l'impression d'être "un chien fou" assez lent, jouant à la fois devant, en 10 et même en milieu relayeur. Il fait partie de cette génération dorée de joueurs hongrois dans les années 50 appelé "Magyars' Magic" composé de Ferenc Puskás, Zoltán Czibor, Sándor Kocsis et József Bozsik entre autres. En 1952, il participe au triomphe hongrois lors des Jeux olympiques d'Helsinki, marquant notamment un but en demi-finale. Mais Hidegkuti ne devient incontournable qu'à partir de 1953, lorsqu'à Wembley, il plante un coup du chapeau aux Three Lions lors d'une victoire cinglante 6 buts à 3 qui marque la première défaite à domicile des anglais. Deux lucarnes et une volée à bout portant sur une transversale-chandelle du Major. Suit alors une longue série d'invincibilité, la Hongrie est archi-favori pour la Coupe du Monde en Suisse. Auteur de quatre buts, ils seront battus en finale par la RFA 3 buts à 2 alors qu'ils menés 2 buts à 0 après dix minutes de jeu. Les Allemands en parlent comme du "miracle de Berne", le reste de la planète foot comme d'un jour de pluie en Suisse et de la défaite de la plus belle des équipes. Quatre ans plus tard, il est toujours titulaire à la pointe de l'attaque lors du Mondial en Suède, mais la Hongrie sans ses joueurs de talents Puskás et Kocsis est éliminée en match d'appui du premier tour. Il raccroche les crampons à l'issue du tournoi à l'âge de 36 ans.

Par la suite, il devient entraîneur, et débute logiquement sur le banc du MTK Budapest, lors de la saison 1959-1960. En 1961, il dirige la Fiorentina vers son premier trophée européen en triomphant des Glasgow Rangers 4 buts à 1 lors de la finale de la Coupe des Coupes. En 1963, il propulse le Győri ETO FC sur le devant de la scène en remportant le championnat de Hongrie au nez et à la barbe des mastodontes de Budapest et en atteignant les demi-finales de la coupe d'Europe des clubs champions en 1965, lourdement éliminé par le Benfica avec un 4 buts à 0 au retour à l'Estádio da Luz. Expatrié ensuite sur les Bords du Nil, Hidegkuti prend en charge Al Ahly, l'un des plus grands clubs du continent africain. Il met en place un 5-3-2 dévastateur et remporte notamment cinq fois le titre égyptien délaissé depuis 1962 par les Cairotes. Il met un terme à sa carrière d'entraîneur dans un club émirati en 1985. L'un des premiers neuf et demi de l'histoire a rendu son dernier souffle le 14 février 2002, des suites de problèmes cardiaques et pulmonaires, trois semaines avant son 80ème anniversaire. "Il évitait les sirènes de la gloire et ne courait absolument pas après la célébrité. C’était un véritable ami sur et en dehors du terrain. Un ami que j’ose considérer comme le meilleur attaquant du monde et la personnalité la plus distinguée de notre football centenaire. ", disait de lui son copain de sélection Jenő Buzánszky lors des funérailles au cimetière d’Óbuda. Le Major exceptionnellement autorisé à sortir de l’hôpital et la Panthère noire Gyula Grosics ont également accompagné son ultime voyage. Cet homme cultivé et charmant s’est ancré de lui-même dans un coin: celui du patrimoine mondial du football.

PALMARÈS

Finaliste de la Coupe du Monde en 1954 (Hongrie)

Médaillé d'or aux Jeux Olympiques d'Helsinki en 1952 (Hongrie)

Vainqueur de la Coupe Internationale en 1953 (Hongrie)

Vainqueur de la Coupe Mitropa en 1955 (MTK Budapest)

Champion de Hongrie en 1951, 1953 et 1958 (MTK Budapest)

Vice-Champion de Hongrie en 1949, 1950, 1952, 1954, 1955 et 1957 (MTK Budapest)

Vainqueur de la Coupe de Hongrie en 1952 (MTK Budapest)

DISTINCTIONS PERSONNELLES

Élu Meilleur footballeur hongrois de l'année en 1953

Nommé dans l'équipe type de la Coupe du Monde 1954

À reçu l'ordre du mérite de la République d'Hongrie en 1993

À reçu l'ordre de mérite de la FIFA en 1994

Élu Champion éternel et membre à vie du MTK Budapest pour les cent ans du club en 1988

À reçu le prix de la renommé hongroise en 1997

Nommé citoyen d'honneur de Budapest à titre posthume en 2013

SOURCES/RESSOURCES

- Follow @j_lepavous sur Slate

VIDÉO